「きぼう」日本実験棟ミッションを支える7名の地上スタッフが集結 〜運用管制に必要な能力や、彼らが知る大西宇宙飛行士の素顔とは?〜

2025年3月から国際宇宙ステーション(ISS)に長期滞在している大西卓哉宇宙飛行士。ISSの「きぼう」日本実験棟では、大西宇宙飛行士がさまざまな活動を行っていますが、それを支えているのが地上にいるJAXAの運用管制官です。

ライブ中継などで宇宙飛行士の姿を目にすることはあっても、宇宙飛行士と直接やり取りしている運用管制官がどのような人たちなのかはあまり知られていないはず。そして、直接やりとりしている彼らだからこそ知る、大西飛行士の「素顔」というのもあるかもしれません。

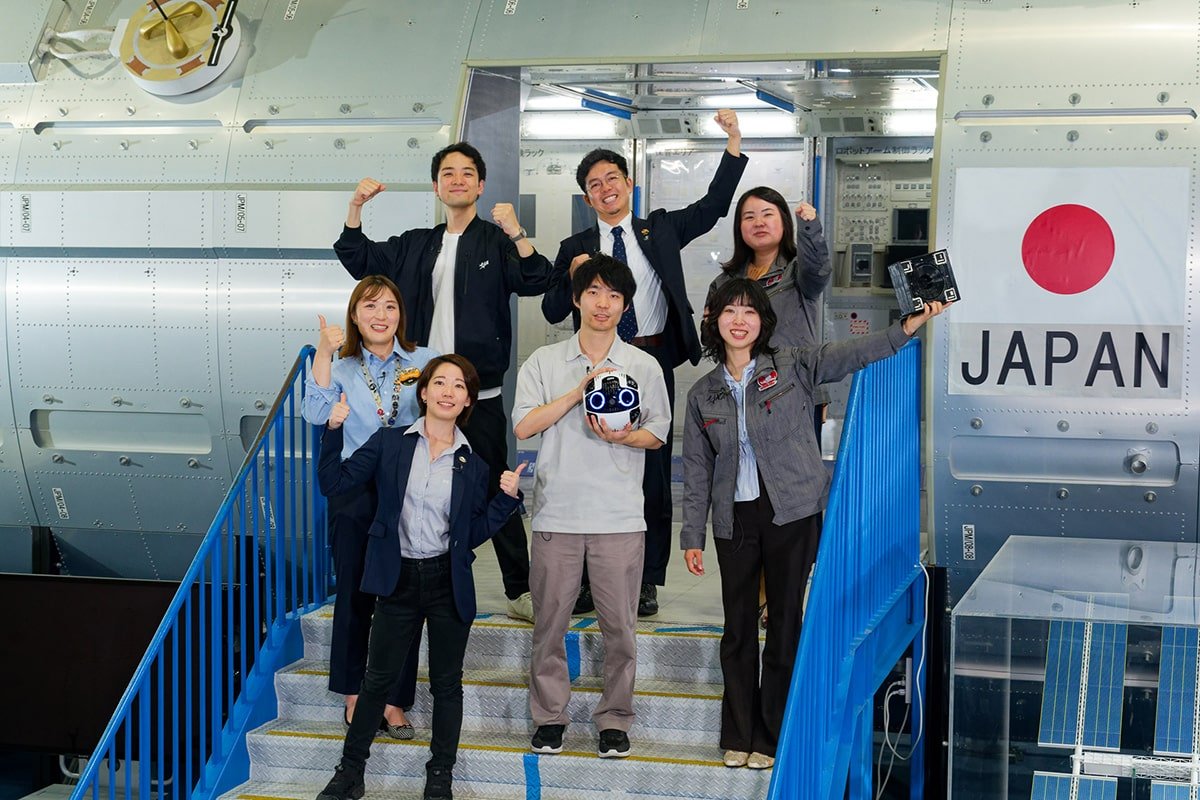

そこで今回は、大西宇宙飛行士の活動をサポートする7名の地上スタッフの方々にお集まりいただき、宇宙ビジネスメディア「宙畑」の中村編集長を進行役として座談会を開催。宇宙業界を志望した理由や、日頃の業務への向き合い方、大西宇宙飛行士とのエピソードなどを披露していただきました。

JAXAの「運用管制室」を志したそれぞれの理由

座談会に集まっていただいた運用管制チームのメンバーは、「きぼう」に搭載されている各システムの専門知識を有する運用管制員で構成されていて、宇宙飛行士との直接のやりとりを通じた作業だけでなく、「きぼう」に搭載されている機器にコマンドを送信して制御するような運用業務も行っています。

たとえば、J-Flight(ジェイフライト)の渡邊紗緒里さんは運用管制チーム全体の取りまとめを担い、CANSEI(カンセイ)の清水さんは通信系や電力系などのシステム運用を担当。ARIES(アリーズ)の渡邊健太さんは宇宙飛行士の船内活動支援および物品の整理・管理を、KIBOTT(キボット)の野村さんはロボットアームとエアロックの運用にそれぞれ携わっています。

また、GNOME(ノーム)の上江洲さん/本間さんは、実験ラックを使用しない装置による実験の運用を担当しており、特に、大西宇宙飛行士の船内活動において、その作業を支援するためのロボット「Int-Ball2」の運用を行っていますそれらの運用管制チームのメンバーに、ロボットアームやInt-Ball2などの開発を担当する山本さんも加わり、計7名による座談会となりました。

最初に中村編集長が、なぜ宇宙業界を志望したのか理由を訪ねると、ほとんどのメンバーが「子供の頃から宇宙や宇宙飛行士に興味があった」と答えました。天文台によく連れて行ってもらい、宇宙飛行士を地上から支える運用管制員に憧れ、まさにその夢を叶えたのが、J-Flightの渡邊さん。

CANSEIの清水さんは大学で物理学を専攻したものの、就職活動のタイミングで、子供の頃に好きだった宇宙というスケールの大きな業界で仕事がしたいという思いが膨らみ「きぼう」の宇宙管制官へ。ARIESの渡邊さんは「宇宙飛行士と一緒に仕事がしたい」という強い思いが運用管制室へと向かわせました。

「高校の時に理系女子の夏合宿に参加した際、JAXA職員の方の講演を聞いた」ことをきっかけに進路を宇宙分野に定めたと話したのがKIBOTTの野村さん。GNOMEの上江洲さんは、漫画「宇宙兄弟」を読んだことで、宇宙飛行士とコミュニケーションを取れる運用管制員を目指したと言います。

一方で、最初から宇宙にそこまで強い関心はなかったという方もいました。たとえばGNOMEの本間さんは、生物の研究者を目指す中、宇宙における生物実験の面白さに気付いて実験運用管制員になったとのこと。宇宙よりもどちらかというとロボットが好きで、ロボットの活躍場所となりうる宇宙に興味をもったと話したのが、エンジニアリングの山本さんです。

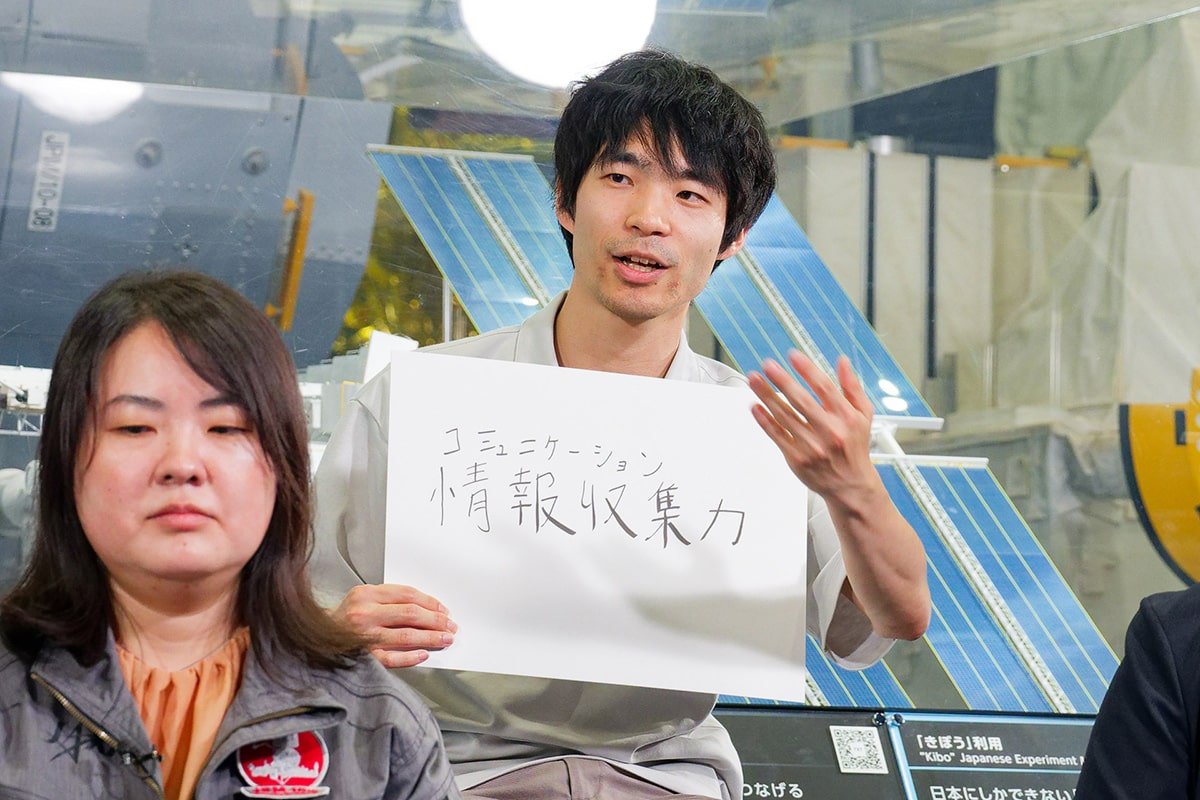

宇宙と言えば理系のイメージがありますが、運用管制員という職種においては文系と理系とで有利不利はないようです。「運用管制官はコミュニケーション能力に重きを置いているので、文系理系に関係なく活躍できます」とJ-Flightの渡邊さんは話しました。

大西宇宙飛行士に抱く「安心感」と「優しさ」

続いての話題は、ISSで活動する大西宇宙飛行士について。日常的に大西宇宙飛行士とやり取りしている運用管制チームのメンバーですが、どうやら全員が日々のコミュニケーションを通じて「安心感」を抱いているのだとか。

J-Flightの渡邊さんによると、「大西宇宙飛行士は私と同じJ-Flightの肩書も持っていて、宇宙に行く前はJ-Flightの業務もしていました」とのこと。それだけに管制官の仕事に対する理解も深く、「宇宙飛行士と連携を取るにあたって何が大事か、地上のスタッフがどんな情報が欲しいのか、全部分かってくれているのでコミュニケーションしやすい。それが安心感につながっていると思う」と話します。

また、KIBOTTの野村さんは、地上から「きぼう」の機器に向けて制御コマンドを送る際、宇宙飛行士に待機してもらうときの大西飛行士のエピソードを語りました。たいていは宇宙飛行士側が直ぐに確認のコールダウンを行うところ、大西宇宙飛行士は地上側の時間がかかることをあらかじめ考慮して、「ひと呼吸置いたタイミングでコールダウンしてくれる」のだとか。J-Flightとしても活動し、「地上での作業の想像がついている」大西宇宙飛行士ならではの優しさと言えそうです。

山本さんはエンジニアリング視点で、大西宇宙飛行士をはじめ、日本の宇宙飛行士の几帳面さについて紹介しました。「日本人のクルーがISSに行くと、物が片付くという話はよく聞きます」と山本さん。それにより物の紛失が減るうえ、Int-Ball2のような船内ロボットにとっては障害物が少なくなるという意味でも好都合とのこと。

ISSでは物があふれ気味になっていることもあり、日本の宇宙飛行士の几帳面さに助けられている部分もあるようです。ARIESの渡邊さんも「最近は物をどう管理すればいいのか悩んでいる」と明かしますが、とりわけ大西宇宙飛行士からは「率先して(捨てる物などの)ご提案をいただける」そうです。

とはいえ、ISS滞在中は膨大な数の仕事をこなさなければいけない宇宙飛行士。「きぼう」実験棟内での細かな作業まですべて宇宙飛行士に頼りきりの状態のままでは、負担が大きくなってしまいます。そこで今回の大西宇宙飛行士のミッションから本格的に運用を開始したのが、先ほどから話題に上っている船内活動支援ロボットのInt-Ball2です。

GNOMEの本間さん、上江洲さんら地上スタッフからの指示によって「きぼう」棟内を飛行し、Int-Ball2が搭載しているカメラの映像を通じた実験棟内の設備の状態確認や、宇宙飛行士が行っている作業内容の撮影などを行えるというもの。それによって地上スタッフから宇宙飛行士に対してより適切なサポートが可能になるところもあります。

「宇宙飛行士が他の作業で手が離せないときにも、Int-Ball2を飛ばせば私たちの見たいところを見られるので、宇宙飛行士の負担を軽減できる」とJ-Flightの渡邊さん。実際、KIBOTTの野村さんがロボットアームを操作する際、アームに取り付けられたカメラや船外カメラでは見えない場所が出てきてしまうことがあり、そういったときは宇宙飛行士に窓から写真撮影して送ってもらう、というような手間が発生していたそう。今後はそういう場面でもInt-Ball2が活躍してくれるのではないかと期待をかけます。

Int-Ball2の開発を担当する山本さんは、今は仕組み上不可能ではあるものの、いずれは「船外に出られる飛行ロボットが欲しい。外に出て、いろいろな角度から見られるといいですよね」と将来的なロボットの構想を膨らませていました。

運用管制室のメンバーに求められる能力とは?

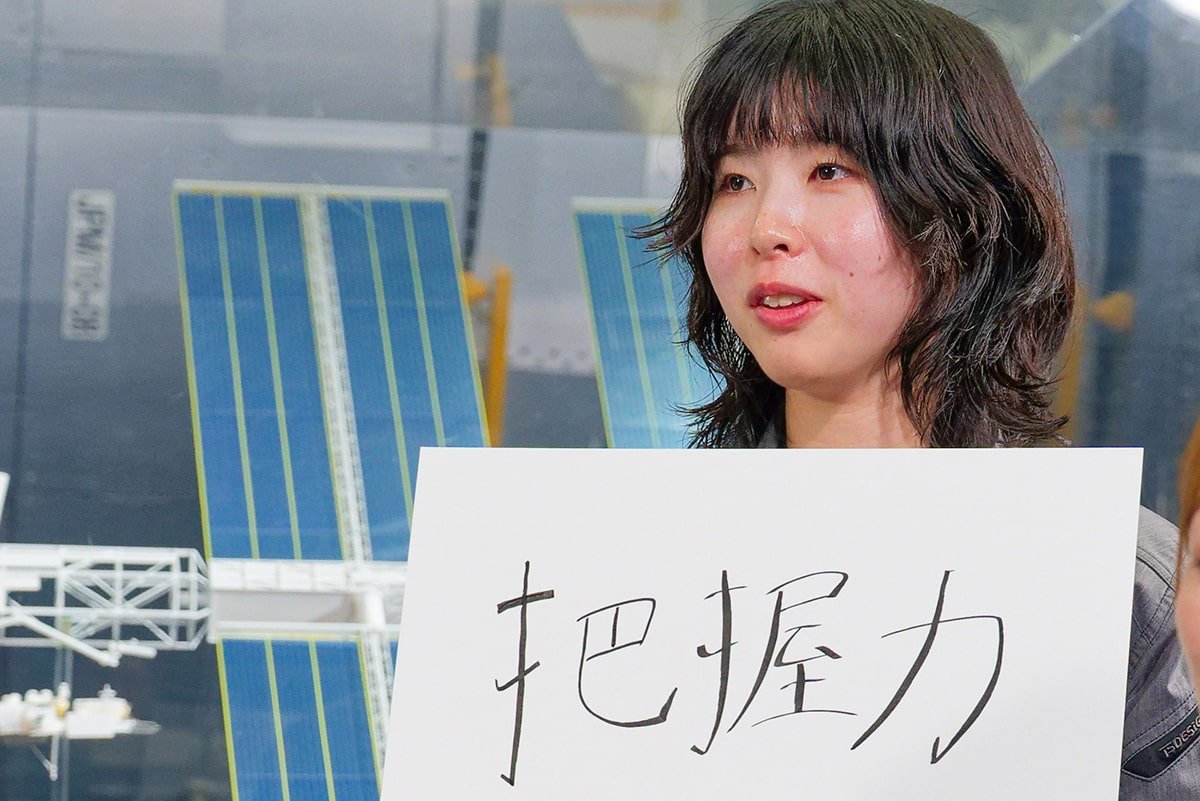

最後に、「地上の運用管制室のメンバーとして求められる能力」について、7名それぞれが感じていることを発表しました。

CANSEIの清水さんが挙げたのが「状況の把握力と判断力」です。「きぼうの運用時にはテレメトリと呼ばれる装置の状態を表すデータを見ながら状況を把握しますが、必ずしも状況を直接的に表すデータばかりではありません。複数のデータから総合的に判断して、今何が起きているのかを分析しないといけません」と説明しました。

さらに状況を把握した後は、次に何をすべきかという「適切な行動を判断できる能力」も必要だとしました。他にKIBOTTの野村さんとGNOMEの本間さんも、同じように「把握力」をキーワードとして挙げていました。

ARIESの渡邊さんは「継続力と思いやり」。運用管制チームのメンバーとして認定されるためには1年~1年半の訓練が必要で、認定後も継続的に学習していく必要があるのだそう。加えて、宇宙飛行士と仕事をするなかでは、「宇宙飛行士が今何を考えているか、何に悩んでいるかといった気持ちに寄り添いながら業務に臨むことが重要」で、相手を思いやる気づかいも運用管制員として大切な要素だとしました。

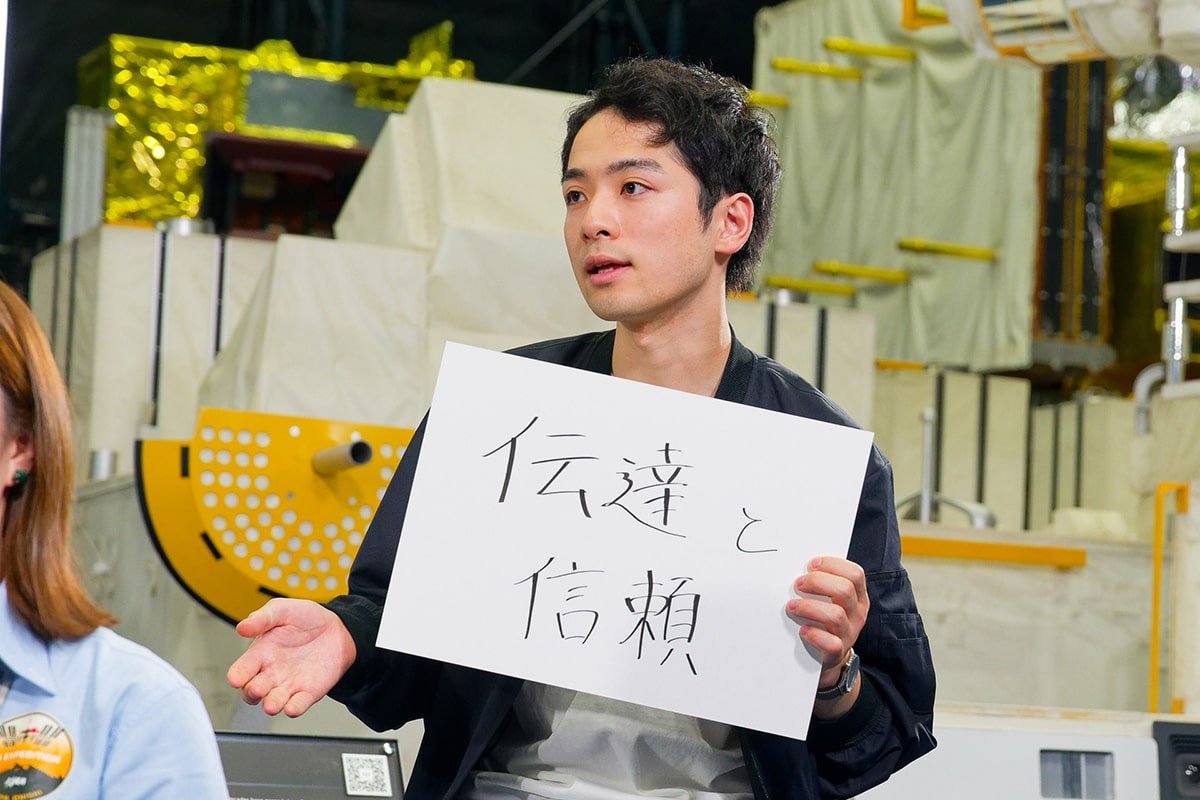

山本さんは「伝達と信頼」。自分たち技術チームが開発したものを運用管制チームが使う、という関係性の中では、正しく運用してもらうために「正しい(使い方の)情報だけでなく、なぜそうする必要があるのか、意図が分かるように伝えること」が重要だと話しました。加えて、自分たちが開発した機器を運用管制チームが責任を持って全力で運用してくれるのだろうという「信頼」を技術チーム側がもつことも大切なんだそう。

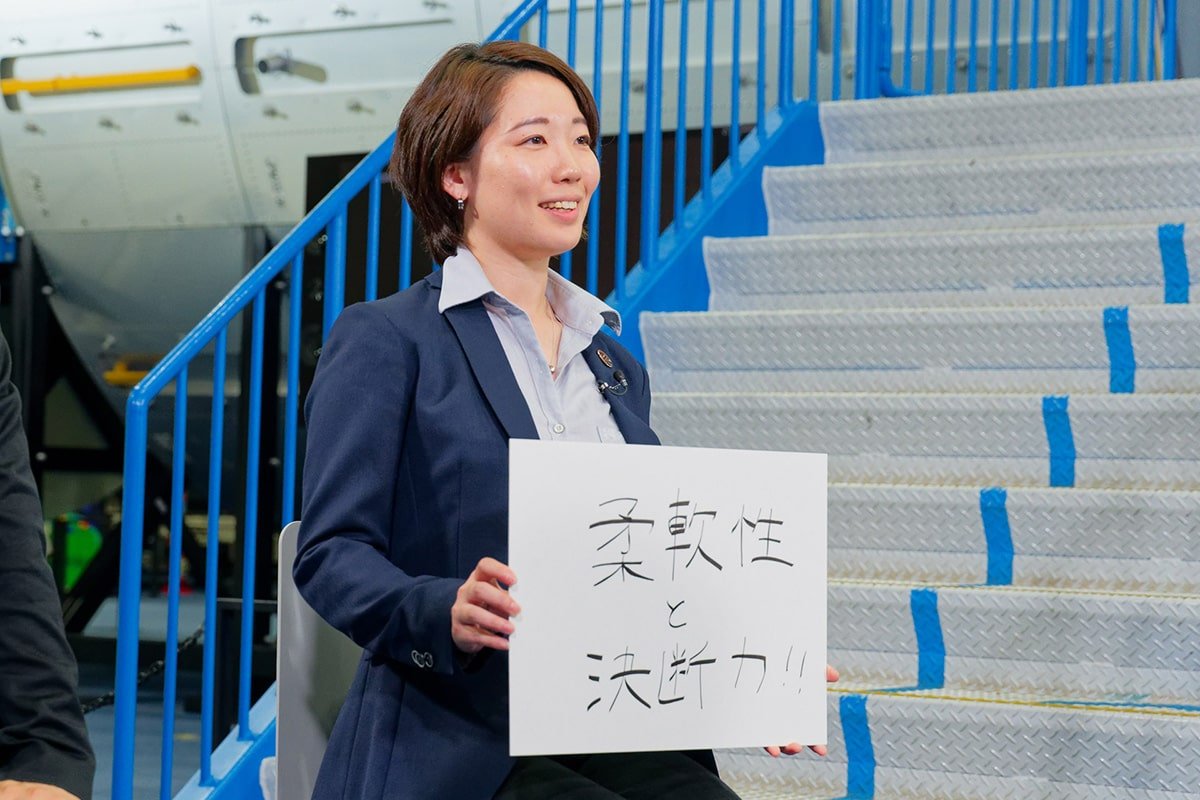

J-Flightの渡邊さんが掲げたのは「柔軟性と決断力」。いくら時間をかけてしっかり準備をしたとしても、「運用管制室ではどうしても想定外のことが起こります。そこに対処できる柔軟性はチーム全員が必要なものです」と強調します。

さらにJ-Flightというポジションは「情報を集め、最終的に方針を決めて全員に指示をする」のが役割だとしつつも、「一度結論を出した後でより良い方法が見つかったと思っても、方針をブレさせることなく、みんなで1つの目標に向かって進めるようにする」といった考え方が必要とのことで、そこでは確かな「決断力」が求められると話しました。

次の宇宙ステーションに向けて鍵となるのは?

2030年には退役が予定されているISSですが、JAXAの運用管制チームが「きぼう」実験棟などを通じてこれまでに得てきた経験は、おそらく次の民間宇宙ステーションや有人宇宙探査などでも活かしていけるような貴重なノウハウのはずです。

座談会の中では言及はなかったものの、「ISSでも新規のミッションやタスクを実施するときには、事前のシミュレーションなどの訓練で想定できなかった事象が今でもよく発生する」というコメントもありました。したがって、全てが新しい今後の民間宇宙ステーションや地球より以遠の月などの探査では「絶対に想定していないことが起こる」と考えておくべきです。

それに対処できるようにするために、「残りの5年のうちに新しいミッションをISSでどんどんこなして、対処する能力を培っておくのが大切ではないか」とも。現在は若手の地上スタッフも「きぼう」の運用を支えていますが、その知見がこれからの宇宙開発においてどのように活かされていくのか、楽しみです。

座談会の様子は、JAXA YouTubeチャンネルにアーカイブがありますので、ぜひご覧ください。

【激レア】きぼうミッション座談会!JAXAきぼう運用管制員の素顔に迫る!(YouTube:1時間2分40秒)

※本文中の日時は全て日本時間